La biologie médicale est en France une discipline médicale à part entière, participant directement à l’élaboration de 60 à 70% des diagnostics et exercée par des médecins et des pharmaciens biologistes. Le circuit de l’examen comprend la vérification de la prescription, le relevé de renseignements cliniques pertinents, le prélèvement, l’analyse et le rendu du résultat avec commentaires, ces différentes phases étant réalisées sous l’entière responsabilité du biologiste médical.

Le nouveau paysage de la biologie médicale française

Il y a à peine 10 ans, le ministère de la santé lançait un chantier de réforme de la biologie médicale française. Cette réforme ambitieuse visait à ce que chaque citoyen puisse avoir accès, sur le territoire français, à une biologie médicale de qualité prouvée, et rémunérée à sa juste valeur. Le pari fut réussi grâce au dynamisme des biologistes libéraux français. La restructuration de l’activité a amené le nombre de laboratoires français de 4000 à environ 600 laboratoires multisites (portant à 3700 le nombre de sites ouverts au public). 99.3% des ces laboratoires sont accrédités selon la norme ISO 15189 pour plus de la moitié de leur activité. D’ici fin 2020, cela concernera 100% de leur activité. Ces modalités d’accréditation singularisent la France en Europe où l’accréditation reste encore le plus souvent une démarche volontaire et qui ne porte pas sur la totalité des actes.

Cette concentration a eu pour effet de modifier radicalement, avec une forte accélération ces 5 dernières années, le paysage capitalistique des structures : aujourd’hui, 41% de la biologie médicale de ville en France sont détenus par 8 laboratoires générant un CA supérieur à 100 millions d’euros. Si les réseaux intégrés financés par des fonds d’investissement apparaissaient comme le nouveau business-model de la biologie médicale suite à la réforme Ballereau, ces derniers n’ont finalement pas connu que des succès, notamment du fait de la bulle spéculative induite par la nécessité de croissance externe. En revanche, on a vu apparaître de manière inattendue de vrais entrepreneurs indépendants au sein de la biologie médicale.

Le deuxième axe de travail, à savoir l’efficience de la rémunération, comprend deux paramètres :

- la détermination du juste tarif remboursé des examens de biologie médicale au regard des prestations

- la maitrise médicalisée des volumes d’examens.

Depuis 10 ans, la profession a accusé plus d’un milliard de baisses cumulées de NABM justifiées par les restructurations (plateaux techniques inter laboratoires) et gains de productivité générés (mutualisation des achats, regroupement des services support, …) permettant de contenir l’enveloppe de remboursement en-deçà de l’évolution structurelle du nombre d’actes prescrits et exécutés, proportionnellement à l’ONDAM et suivant l’accord triennal conclu entre les représentants syndicaux et la CNAMTS. Ces importantes baisses tarifaires ont concerné principalement des actes courants et automatisés pour lesquels des économies d’échelle étaient possibles, assorties de discrètes revalorisations des forfaits généraux.

Vers une nouvelle (dé)réglementation ?

La place grandissante qu’occupe la biologie médicale dans le parcours de soins justifie les efforts importants qui restent à consentir pour qu’elle s’exerce dans les conditions les plus efficientes pour les assurés et pour l’assurance-maladie.

L’objectif de rééquilibrage des comptes sociaux poursuivi par les pouvoirs publics amène souvent à citer en exemple l’Allemagne où les coûts analytiques figurent parmi les plus faibles d’Europe, véhiculant l’idée d’un manque d’efficience du modèle français, et à l’origine d’une récente lettre de mission de Mme Buzyn et Mr Darmanin à l’IGAS et à l’IGF invitant à réexaminer les règles inhérentes à l’exercice de la biologie médicale en France.

L’objectif de cet article est de démontrer que le modèle d’exercice français de la biologie médicale – transversal, – médicalisé et de qualité prouvée est particulièrement efficient en comparaison avec l’Allemagne.

Allemagne : un système de santé à plusieurs vitesses

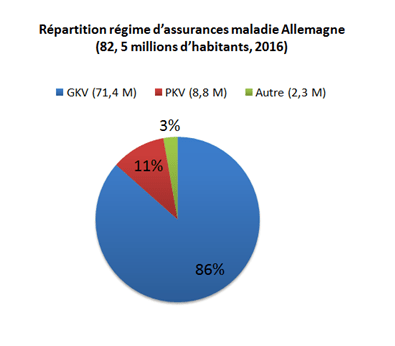

Il existe en Allemagne deux systèmes d’assurance-maladie :

– l’un est d’Etat (Gesetzliche KrankenVersicherung ou GKV) : il est comparable à la Sécurité Sociale française : il couvre près de 90% de la population allemande et comprend plusieurs types de caisses. Malgré des cotisations différentes suivant les caisses, les prestations du régime d’Etat sont, d’une caisse à l’autre, pratiquement identiques car définies par la loi.

– l’autre est privé (Private KrankenVersicherung ou PKV) et n’est accessible qu’aux personnes dont le salaire annuel est supérieur à un certain plafond (59 400 euros en 2018). Le PKV suit une logique de rentabilité, c’est à dire que la cotisation n’est pas calculée en fonction du montant du salaire mais du risque représenté: ainsi une personne âgée et/ou malade devra cotiser plus qu’une personne jeune et en bonne santé. A noter qu’une fois assuré dans le privé, il est impossible de retourner vers l’assurance d’Etat. L’avantage de l’assurance privée est qu’elle confère le statut de patient privé : c’est-à-dire que les médecins perçoivent pour un même acte un honoraire plus élevé ; il est ainsi possible d’obtenir plus rapidement certains rendez-vous ou de bénéficier de certaines prestations de plus grande qualité, notamment en matière d’analyses de biologie médicale.

– En outre, il existe un 3ème secteur : les médecins peuvent en effet proposer à leurs patients des prestations « à la carte » non prises en charge par la GKV dites prestations de santé individuelles dit « IGEL Leistungen ». Ce nouveau secteur plus lucratif, controversé outre Rhin car accusé d’être responsable de surconsommation médicale est actuellement en pleine expansion. Il propose échographies systématiques de dépistage, médicaments et médecines alternatives mais aussi des actes de biologie médicale de convenance et/ou hors recommandations de bonne pratique en Allemagne comme par exemple le taux de PSA annuel dans le dépistage du cancer de la prostate. Ainsi, 15% des actes IGEL concernent des actes de biologie médicale. De nombreux laboratoires de biologie médicale allemands proposent leurs services d’accompagnement et de formation aux médecins dans le cadre des IGEL. Un rapport de laboratoire personnalisé et compréhensible des patients peut être envoyé à cette occasion. Un portail d’aide consacré aux IGEL a été créé récemment par les pouvoirs publics allemands : il a enregistré à ce jour plus d’un millier de plaintes de patients poussés par leurs médecins à accepter des services payants.

L’Allemagne a donc historiquement fait le choix d’une organisation à plusieurs vitesses de la biologie médicale libérale :

– industrielle (analytique pure) pour 90% des actes réalisés en libéral et pris en charge suivant la nomenclature publique (EBM)

– intégrée et libérale, proche du modèle français, pour 10% de la population allemande plus aisée pouvant bénéficier d’une assurance maladie privée ou via dorénavant les IGEL : elle permet de recourir comme en France directement aux laboratoires de biologie médicale, accéder à ses résultats d’examens et bénéficier d’une interprétation individualisée. Ces derniers appliquent alors une nomenclature des actes mieux rémunérée (GOÄ) et ne pratique pas le tiers payant : le patient privé avance les frais et se fait rembourser, ensuite, par son assurance.

Le nombre de laboratoires en Allemagne s’élève à environ 500 et est relativement stable depuis 10 ans. 6 grands opérateurs capitalistiques se partagent 54% des parts de marché (chiffre 2011).

Comparaison des différents types d’organisation de la biologie médicale en France et en Allemagne

En France, la réalisation d’un acte de biologie médicale est transversale. Le biologiste médical est ainsi responsable des 3 phases pré, ana et post analytique, ces trois champs étant couverts par l’accréditation ISO15189. Ceci revêt une importance capitale lorsque l’on sait que 90% des erreurs commises en biologie médicale relèvent de la phase pré-analytique.

L’acte de biologie médicale comprend le prélèvement du patient avec prise de renseignements cliniques pertinents, l’acheminement du prélèvement vers le plateau technique, la préparation de l’échantillon (centrifugation, décantation), l’analyse proprement dite, la phase post-analytique comprenant la validation biologique, l’interprétation des résultats le cas échéant, l’édition du compte-rendu, la communication de celui-ci au patient et au médecin ainsi que la gestion de l’urgence biologique pour laquelle la responsabilité médico-légale du biologiste médical peut être engagée.

Le biologiste médical assure en France cette mission en tant que spécialiste sans rémunération supplémentaire : pertinence des examens prescrits et réalisés, interprétation des bilans à la demande, proposition d’examens complémentaires adaptés, adaptation posologique des traitements anticoagulants en l’absence du médecin-référent, incitation à reconsulter, gestion des urgences, etc…

Le montant remboursé consacré aux dispositions générales (forfait de traitement des échantillons sanguins, forfait de prise en charge pré analytique et de sécurité) représentait en France 13% des dépenses en 2013.

Aucun forfait n’est appliqué pour les frais relatifs au traitement administratif des dossiers ni des coûts engendrés par l’accréditation garantissant la qualité prouvée.

En Allemagne, le prélèvement est réalisé directement au cabinet du médecin par une assistante médicale salariée et entre ainsi dans les charges du médecin. Du fait de l’éloignement des plateaux techniques d’analyse, le transport des échantillons bénéficie d’une importante logistique vers les laboratoires dits spécialisés à travers un forfait de transport de 2.60 euros versé par patient et par trimestre.

Enfin, la phase post-analytique comprenant la validation biologique (à savoir la prise de connaissance immédiate des résultats et l’engagement de la responsabilité du biologiste médical à travers sa signature) n’existe pas en Allemagne. Les résultats bruts sont communiqués uniquement au médecin-prescripteur, dans des délais variables (coût supplémentaire dans le cadre d’une urgence) et font l’objet d’une facturation (frais d’envoi des rapports de biologie, frais de communication téléphonique pour résultats urgents, facturation d’honoraires pour « expertise » supplémentaire). L’interprétation et communication au patient incombe donc entièrement au médecin-prescripteur, acte rémunéré à travers le forfait de « biologie efficiente ». Dans le budget trimestriel du médecin allemand, ce forfait de « biologie efficiente » par patient est prévu, allant d’environ 1,7 euro pour un généraliste à 8,4 euros pour un hématologue.

Par ailleurs, étant donné que le patient ne reçoit pas directement son compte-rendu d’analyses, cela engendre le plus souvent une nouvelle consultation : ainsi, un patient allemand a un taux de fréquentation de son médecin plus élevé qu’en France (8.2 consultations/personne/an en Allemagne versus 6.9 consultations/personne/an en France).Enfin, du fait de délais de rendu des résultats souvent trop longs, peuvent être réalisés au sein des cabinets médicaux allemands, sous la responsabilité du médecin un certain nombre d’actes, soumis à décision médicale urgente, sous forme de Point of Care (équivalent des TROD ou Test Rapides d’Orientation Diagnostique) dont le volume représenterait un tiers des examens pratiqués.

Compte tenu de ces taches et charges relatives supplémentaires, les médecins allemands enregistrent une rémunération bien supérieure pour un temps de travail réputé bien inférieur à leurs homologues français (74 703 euros contre 46 284 euros pour un médecin généraliste ; 100 950 euros contre 71 350 euros pour un médecin-spécialiste, ce qui en moyenne pondérée donne donc des revenus inférieurs de 38,5%).

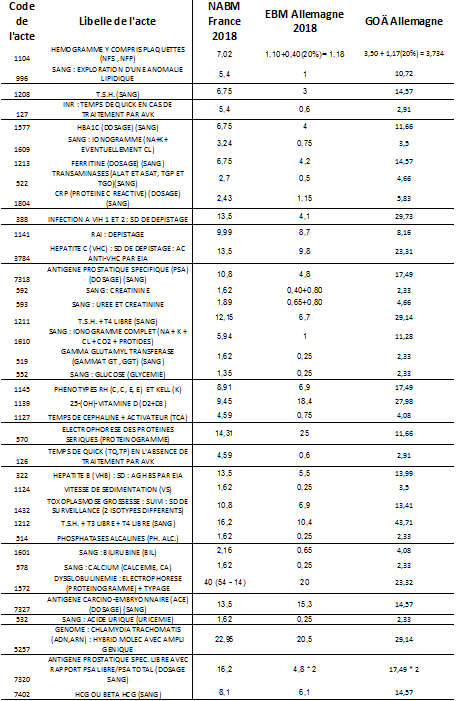

Au vu des différences fondamentales entre les systèmes de santé en place, il est donc particulièrement délicat de prétendre comparer le tarif analytique allemand au tarif de biologie transversale français. Une étude conduite en 2010 par la CNAMTS s’y est employée et a été reprise par le rapport 2013 de la Cour des Comptes sur la biologie médicale : elle retrouvait une dépense moyenne annuelle de biologie médicale en montant remboursable de 66 euros en 2009 par habitant ; une comparaison de coûts de 10 ordonnances avait également montré une différence significative de facturation mais en excluant « par souci de comparabilité » les frais de transport et la rémunération d’interprétation du médecin pour l’Allemagne et pour la France, et le coût du prélèvement sanguin (de l’ordre de 4 euros par prélèvement sanguin). Il ressortait que la France avait « tendance à mieux rémunérer les ordonnances comportant un nombre plus élevé d’examens, les tarifs à l’acte en Allemagne étant en général plus bas et les autres coûts identifiés du parcours de soins ne compensant pas la différence. Sur les ordonnances les moins chères, comportant par exemple un seul examen, les différences étaient moins significatives, l’Allemagne se distinguant par les coûts les plus bas. En revanche, le coût unitaire des actes apparaissait, en France, de deux à dix fois supérieur à celui de l’Allemagne. Par exemple, le coût de la numération-formule sanguine, premier acte en nombre et en montant d’honoraires, était en France dix fois supérieur à celui de l’Allemagne, même si les comparaisons doivent être effectuées avec prudence en raison des différences de périmètre de l’examen de biologie médicale et d’organisation des soins entre les différents pays ».

La biologie allemande est-elle réellement moins chère ?

En France, la part de dépense allouée à la biologie médicale de ville est de plus en plus faible depuis 10 ans du fait des baisses cumulées de nomenclature. Elle ne représente qu’une faible part de la dépense courante de santé (1,8% de la CSBM). Les actes de biologie médicale en Allemagne représentent quant à elle 2.5% des dépenses générales de santé.

En 2011, l’Allemagne consacrait un budget global (ambulatoire + hospitalière publique et privée) de 7.56 milliards d’euros pour ses dépenses d’analyses de biologie médicale (pour 90% de sa population assurée sous le régime public) lorsque la France dépensait à périmètre identique 7.23 milliards d’euros. Rapporté à la population assurée sous le régime public, cela représentait 104 euros/habitant pour l’Allemagne et 110 euros/habitant pour la France pour l’année 2011. En croissance régulière de 2 à 3%/an en 2016, les dépenses allemandes culminaient à 117 euros/habitant lorsqu’en France, ce montant stabilisé s’élevait à environ 110 euros/habitant.

| Dépense d’analyses de laboratoire par année (en millions d’euros) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| Allemagne | 7566 | 7512 | 7783 | 8061 | 8391 | 8700 |

| Dépense /hab | 104 | 104 | 107 | 110 | 114 | 117 |

| France | 7230 | 7330 | ||||

| Dépense /hab | 110 | 110 |

| Consommation actes de biologie médicale libérale de ville facturé à l’acte remboursables (en millions d’euros) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| Allemagne | 3683 | 3629 | 3760 | 3870 | 4030 | 4170 |

| Dépense /hab GKV | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 |

| France régime général (source BIOLAM) représentant 72% des dépenses de biologie médicale tous régimes confondus | 3288 | 3250 | 3318 | 3373 | 3416 | 3480 |

| Ensemble des régimes d’assurance maladie | 4393 | 4335 | 4340 | 4315 | 4315 | 4433 |

| Dépense remboursable/hab | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 |

A noter que la prise en charge par l’Assurance Maladie des actes de biologie médicale en France est d’environ 70% en moyenne. Elle est comparable à l’Allemagne, où elle s’élève à environ 69% par le GKV.

Conclusions

1. La dépense globale pour les actes de biologie médicale est plus élevée en Allemagne qu’en France depuis 2014.

2. La dépense publique en remboursement d’actes de biologie médicale ambulatoire libérale est comparable entre les deux pays (cf modélisation annexe 2), dans la mesure où l’on ne tient pas compte des frais relevant du prélèvement sanguin (à la charge des cabinets médicaux) ni des services transversaux associés en France (communication des résultats aux patients, intervention et expertise post-analytique génératrice d’économies en terme de consultation médicale). Elle suit une progression à +2% par an en Allemagne tandis qu’elle est remarquablement stable en France du fait de l’engagement des biologistes dans la maitrise des coûts depuis une dizaine d’années.

3. Selon la direction de la Sécurité Sociale, si la phase analytique des examens a été largement automatisée en France, ce qui a permis d’améliorer la rentabilité, « les phases pré et post-analytiques n’ont pour leur part pas été optimisées ». Rappelons que la part des frais de personnel dans le chiffre d’affaires des laboratoires a augmenté, passant de 43 % en 2005 à 47,1 % en 2012, du fait de l’augmentation d’activité et de la revalorisation salariale imposée par les accords collectifs de branche, sans possibilité de réévaluer en conséquence la tarification des actes. Le modèle allemand pourrait être transposable en France à la condition de reporter l’activité des 3700 sites pré-analytiques réalisant environ 500 000 prélèvements quotidiens sur les cabinets médicaux et para-médicaux français déjà exsangues ce qui générerait un gâchis de compétence immense (la moitié de l’activité des 15 000 techniciens de laboratoire consiste aujourd’hui à réaliser cette phase-pré analytique de prélèvement et de préparation de l’échantillon sanguin).

4. Parallèlement, au cours de cette étude comparative, il a été relevé que les coûts administratifs de gestion de la santé par l’Assurance maladie en France sont parmi les plus élevés au monde : 7% de la dépense totale de santé contre 5,4% en Allemagne. Rapportée à la population dans son ensemble, l’alignement de ces coûts sur les standards allemands permettrait de dégager une économie de 3,9 milliards d’euros, ce qui représente un nouveau gisement d’économies potentiellement beaucoup plus intéressant à court terme.

A ce stade de cet exposé peuvent être tirés plusieurs enseignements :

– L’affirmation selon laquelle les dépenses totales en biologie médicale en Allemagne sont moins élevées qu’en France est fausse

– L’affirmation selon laquelle le modèle d’organisation privé industriel d’exercice de la biologie médicale allemande serait beaucoup moins coûteux est erronée : il ne tient pas compte du prélèvement sanguin ni des prestations médicales associées (cf annexe 2)

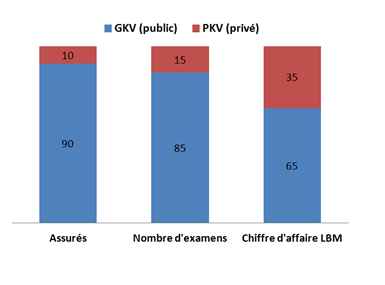

– Le modèle d’exercice de la biologie médicale à deux vitesses (industriel public/ médicalisé privé) ne peut être transposé à l’heure actuelle en France pour laquelle l’égalité d’accès aux soins est primordiale. En Allemagne, le volume d’examens de biologie médicale réalisé pour les 10% des assurés privés (KPV) représente 15% des échantillons et 35% du chiffre d’affaires des laboratoires en Allemagne, du fait de l’application d’une nomenclature différentiée plus onéreuse (GOÄ) : cette nomenclature appliquée pour une biologie à la française réservée aux 10% de la population la plus aisée compense la faiblesse de la nomenclature publique ne pouvant financer qu’une biologie low-cost assumée (cf annexe 3).

La tarification française des actes de biologie médicale sur la base d’un modèle intégré, universel, médicalisé et de qualité prouvée parait donc particulièrement efficiente en ne représentant que 1.8% de la CSBM.

Pourquoi préserver un nombre de biologistes égal au nombre de sites de laboratoire ?

Cette mesure n biologiste = n site est une mesure prudentielle inscrite dans la loi de 2013 dans le cadre de la médicalisation de la profession. Renforcé par la réforme de 2013 dans son rôle médical, disposant d’informations médicales impliquées dans 70% des diagnostics et des suivis des pathologies chroniques, le biologiste médical est en effet un professionnel de santé à même de s’impliquer dans le parcours de soins du patient et dans la décision thérapeutique, en lien avec le prescripteur. La réorganisation, si elle diminue le nombre de structures, préserve l’accès de tous les français à une biologie de proximité, puisque, seuls, les plateaux techniques sont centralisés, non les sites de prélèvement répartis sur tout le territoire. La lutte contre les déserts médicaux passe par le maintien du maillage territorial de la biologie médicale. Le biologiste médical supplée au quotidien à ce manque de praticiens de santé et constitue derechef également un filtre pour les urgences surchargées à travers sa mission de conseil.

– Le biologiste médical est le garant d’une validation biologique de qualité : actuellement, un biologiste médical prend en charge quotidiennement la validation de résultats biologiques d’environ 200 dossiers de patients / jour. Cela comprend la vérification de la prescription, de la pertinence des examens enregistrés, la proposition d’examens complémentaires du fait de son expertise, l’interprétation personnalisée lorsque le cas l’exige en fonction des renseignements cliniques connus, la communication au médecin-prescripteur ou directement aux services d’urgence le cas échéant. Ces différents points relevant du post analytique sont passés systématiquement en revue lors des audits-qualité effectués par le COFRAC. Augmenter cette charge de travail en diminuant les effectifs de biologistes médicaux n’est pas compatible avec la médicalisation de cette spécialité médicale.

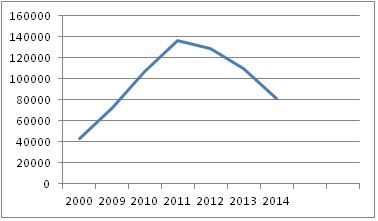

– Les actions sur le volume des actes et la maîtrise médicalisée des prescriptions, levier essentiel de la maîtrise des dépenses peuvent être amplifiées en multipliant les référentiels, en encadrant plus strictement les indications des actes et en développant une politique active de sensibilisation et d’incitation des prescripteurs. Les biologistes libéraux, de part leur présence sur le terrain, à l’interface entre les patients et les prescripteurs au quotidien, ont prouvé qu’ils étaient des acteurs incontournables de cette maitrise médicalisée. Ainsi, la restriction des indications de prise en charge par l’Assurance Maladie des dosages de vitamine D et leur stricte application par les laboratoires ont permis de diminuer de 40% en seulement 3 ans les volumes de dosage de vitamine D remboursés. Cette action a engendré une économie de 200 000 euros par an à l’Assurance Maladie (cf annexe 5).

– La médicalisation de la discipline doit être développée à travers la participation à des actions de prévention ; le réseau de biologistes médicaux a une vraie légitimité de par sa formation initiale (le diagnostic, la prévention) et par sa présence sur le terrain et sa capacité d’organisation. De nombreux réseaux de surveillance et de déclaration s’appuient d’ailleurs sur ce réseau pour leur veille épidémiologique (INVS, réseaux de surveillance des IST, gestion épidémiologique des bactéries multi résistantes, etc…). Aujourd’hui, il n’est pas possible pour un patient de franchir les portes d’un laboratoire et de bénéficier d’un test de dépistage des IST (HIV, syphilis, Chlamydia,….), d’une recherche de sang dans les selles, d’une glycémie, d’un dosage du cholestérol ou d’une exploration de la fonction rénale, sans avoir recours à un prescripteur-tiers (et donc via une consultation) s’il souhaite obtenir une prise en charge des examens réalisés. Cette politique est dispendieuse et inefficace en terme d’action de santé publique.

La biologie médicale à la française, un modèle pour l’Europe

Un changement de prisme est à opérer sans attendre. La biologie médicale de par son rapport qualité/coût est un modèle pour l’Europe. Les biologistes médicaux, professionnels de santé qualifiés, peuvent apporter encore bien plus au système de santé français en terme d’expertise et de prévention et action en santé publique. Ils sont autant d’atouts pour l’optimisation médicale de la prise en charge des patients, mais aussi pour l’amélioration de l’efficience des parcours (pertinence et redondance des actes).

Le domaine de la santé est un secteur dynamique avec de fortes externalités positives pour l’ensemble de l’économie. La diffusion du progrès technique médical et le vieillissement de la population sont de puissants facteurs structurels poussant inexorablement les dépenses de santé à la hausse. La conjonction de ces facteurs nécessite, donc, des pouvoirs publics un arbitrage correct entre le coût supporté par la collectivité et la qualité des soins. C’était le sens de la réforme de 2008 menée par Mr Ballereau : qualité, accessibilité et médicalisation coordonnée au plan triennal de maitrise des dépenses de biologie médicale. La concentration du secteur étant achevée, toute nouvelle déréglementation assortie de baisses tarifaires sera de nature à compromettre l’offre de proximité ainsi que la qualité du service rendue aux patients (fermeture de sites de prélèvements, allongement des délais critiques pré-analytiques, industrialisation de la prise en charge, arrêt des investissements et de l’innovation primordiale dans l’exercice de cette discipline médico-technique).

Annexes

Annexe 1 :

Répartition régimes d’assurance-maladie en Allemagne public/privé

Annexe 2

Diagramme des coûts estimés en biologie de ville pour un dossier moyen de 30 euros

*le coût analytique allemand est estimé ainsi : (prix moyen dossier – coût du prélèvement) X 58/66 (rapport des dépenses annuelles / habitant).

Le coût du prélèvement sanguin allemand, non déterminable puisque majoritairement réalisé au sein des cabinets médicaux, a été fixé sur la base du tarif français.

Annexe 3

Relation entre le volume des tests et CA des laboratoires d’analyses allemands et le régime assurantiel

Annexe 4

Comparaison des nomenclatures française (NABM unique) et allemande (selon EBM publique et GOÄ privée/IGEL) – En euros.

Annexe 5

Evolution du nombre d’actes de vitamine D sous l’action de maitrise médicalisée des volumes conduite par les biologistes médicaux

Sources :

– Cour des comptes rapport 21/06/2013

– Les dépenses de santé en 2016 Panorama de la DREES (édition 2017)

Cliquer pour accéder à ouvrage-2017-final.pdf

– GESUNDHEITSBERICHTERSTATTUNG DES BUNDES – GEMEINSAM GETRAGEN VON RKI UND DESTATIS http://www.gbe-bund.de

– https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/Tabellen/Leistungsarten.html

– Rapport de branche Laboratoires Allemagne 2016 https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_342.pdf

– Propositions de l’assurance maladie sur les charges et produits pour l’année 2011, conseil CNAMTS du 8 juillet 2010, p.44.

– Points de repère CNAMTS Les actes de biologie médicale analyse des dépenses en 2008 et 2009 (décembre 2010 numéro 33)

– Site de l’ambassade de France en Allemagne https://de.ambafrance.org/Sante

– Le système de santé en France et en Allemagne Prof. Dr. Ewald Eisenberg, chef de projet Kehl, septembre 2007

– GOÄ : https://www.pkv.de/service/rechtsquellen/gesetze-und-verordnungen/gebuehrenordnung-fuer-aerzte-goae.pdf

– EBM : Einheitlicher Bewertungsmaßstab / Bewzertungsmastab (Laborärzte)

– BIOLAM : site Ameli

– Analyse comparative de la dépense publique en France et en Allemagne Institut Thomas More 2012 https://www.csmvo.fr/wp-content/uploads/2012/04/ANALYSE-COMPARATIVE-DE-LA-DEPENSE-PUBLIQUE-EN-FRANCE-ET-EN-ALLEMAGNE.pdf

– http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/les_biologistes_demographie_activite_et_dynamique_de_la_depense.pdf

NB de l’auteur : ce rapport, issu d’un travail personnel et n’ayant bénéficié d’aucune subvention, est libre de droit (en citant bien sur cet article comme source)

Formulaire de contact

3 commentaires sur « Le modèle d’exercice de la biologie médicale française mérite t’il son statut d’exception et doit-il être préservé ? Comparaison avec l’Allemagne. »